幸福度を上げるには幸せをつかむ力より『手放す力』。「石の上にも三年」と自分の強みを発揮できない仕事をし続けても、これからはやりたいことをしていないと仕事が無くなってしまう時代。「強みが活きること」「好きなこと」「人生の目的・価値観に沿ったこと」以外を先に手放して幸せをつかむ力を高める。

#自己受容

自律性(自己決定)が下がると幸福度も下がる。

自律性と幸福には相関関係があるという研究結果。

医師・弁護士・大工など自己決定できる仕事はうつ病の発症率も低いそうです。

人生の目的・価値観に沿った自己決定できる生き方・働き方を。自分のことも大切に。

人生の目的はメンタルヘルスを向上させる。

内発的人生目標を重視することは、精神的健康と正の関連を示し、外発的人生目標を重視することは精神的健康と負の関連を示すという研究結果(Kasser&Ryan,2001)。

他人が決めたレールではなく、自分の『人生の目的』を創り、どう生きるか自分で決めて行動すると『メンタルヘルス』は向上する。

仕事が楽しくないと感じるのは、仕事内容ではなく『価値観分析の甘さ』が原因。

仕事が楽しくないのは

①自分の仕事と価値観がリンクしていないか

②リンク技術の不足、かのどちらか

仕事とは『自分の価値観を満たすことで相手の価値観を実現すること』。

人生で大切にしたい価値観につながっている意味を感じる活動を通して、関わる人の価値観を実現し、喜び合う。それが仕事。

何がしたいのかわからず鬱になった時の自分に『価値観分析』の重要性を伝えたい。

強みとは「なんでできないの?」から生まれる。

他人の行動にモヤモヤ・イライラしたり、もっとこうしたらいいのにと感じる。

社会の仕組みへの理不尽さ不条理に悲しい気持ちになる。

この「モヤモヤ」「イライラ」「悲しさ」は大切にしている価値観が阻害されたときに生まれる。

「なんでできないの?」で終わらせず、モヤモヤ・イライラの奥にある原動力を活かす。

『怒りは革命の原動力』。

何度も言いますが『強み・才能はスキルより興味関心の高さ』。

興味関心の研究によると、私たちは興味が高いことに取り組むときの方が「学習意欲」「集中力」「スキルの獲得」「記憶力」「創造力」「心身のリラックス効果」に良い影響を与えるそうです。

興味関心の根源は「これまでの経験(環境)」と「認知プロセス」が相互に作用し合っていると言われています。

そして「これまでの経験」から生まれたものが『価値観』であり、同じ刺激でも人によって反応が違う「認知プロセス」の根源も『価値観』。

自分の『強み・才能』の源であり『興味関心』の根源でもある『潜在的価値観』に沿った生き方・働き方が、幸福感の高い生き方・働き方。

人生の目的を生きるため、自分らしく生きるためのコミュニケーションのコツ。

『自分の存在意義を同意・承認・いいねで満たそうとしない』。

同意があることが「つながり」だという思い込みのある人が多いけど、同意があることが「つながり」ではない。

『同意・承認・いいねがあること』と『自分の存在意義』は別物。

自分の存在意義を同意・承認・いいねで満たそうとすると、意見を否定されたときに何とか説得して相手の考えを変えようとしたり、この人とは考えが合わないと人間関係を切り捨ててしまう。

まず、同意があることが「つながり」だという思い込みを手放す。

何度も言いますが『潜在的価値観の効果』が凄すぎる。

自分が大切にしている価値観に動機づけして生きると「幸福感が高くなる」「生涯収入が増える」「健康寿命がのびる」「遂行可能感が高まる」「不安の減少」「行動力が高まる」。

『最も大切なことは、最も大切なことを大切にすることである』(フランクリン・コヴィー)。

強み・才能とは『納得できないこと』。

昔は掘っ立て小屋だった建築も、それでは納得できない人がより高い機能性・デザイン性に優れた建築を生み出してきた。

納得できない人が新しい仕事を生み出す。

納得できないことって何なの?というと『納得できないこと=価値をおいているもの=潜在的価値観』。

価値をおいているからこそ、他の人が満足しても自分は満足できないし、納得できない。

納得できないことを仕事にできると、他の人が意識しないとできないことも無意識でできる。自然と成長する。

だから『自分が価値をおいているもの=潜在的価値観=強み』。

自己開示は幸福度を高める。

自分のことを話せる機会のある人は、無い人に比べて幸福感が高いという研究結果。

両親の関係が悪かった、いじめにあった、他人の価値観を優先しすぎる、など自分を抑圧するのがクセになっていると自己開示が苦手な傾向にあるようです。

『自己開示力とは羞恥心を捨てる力』。

ダサい自分をありのまま出せるというのは幸せです。

不幸とは『大切な自分』を見失うこと。

大切にしている価値観体系がわからなくなると、自己評価が下がる。

自己評価が下がると自己否定・自己嫌悪が増えて不幸感が高くなってしまう。

逆に、幸福とは『大切な自分』を持つこと。

人生の目的や価値観の優先順位に気づき、自分の価値観を満たして生きることが『大切な自分』で生きること。

人生の目的がわからないと創造力が下がり『自発的行動力』も高まらない。

創造力・自発的行動力が高まるのは「お金がもらえる」「ボーナスが増える」などの外発的動機より、『私はなぜこの仕事をしているのか?』という『内発的動機』。

内発的動機につながる仕事だと『創造力』『自発的行動力』が高くなることは研究からもわかっています。

「家から近い」「給料が良い」など仕事の条件も大事かもしれないけど、もっと大事なのは『なぜ?という内的な理由』。

内的な理由なので、意味は自分で決められる。

『自分の生きる意味』『仕事をする意味』『その仕事の価値』『自分の価値』は他人が決めるものではなく、自分が決めるもの。

人生の目的がわからないと自己決定力が下がり『幼児性』が強くなる。

幼児性とは『大人になっても自分の不快感を誰かに解消してもらおうとすること』。

幼児性は悪いものではないけど、幼児性が強くなると「社長が○○してくれないから私は仕事にやる気が出ない」とか、「夫が妻が○○してくれないと私は○○できない」という考え方になりやすくなる。

幼児性は、力や権威のある人に自分を満たしてもらおうとする無意識の思考のクセでもあり、幼児性が強くなると無力感につながってしまいます。

『生きる上で大切にしたいものは何か』

『働く上で大切にしたいものは何か』

『価値観体系』を見直し、『人生の目的』を創り、人生の方向性を持つと、幼児性は弱まり、自己決定力が高まり、幸福感も高まります。

隠れた強みを見つけるヒント

①「できて当たり前と思うもの」は強み

②「自然と毎日続けていること」は強み

③「ありがとうとよく言われること」は強み

④「難しくて辛くても継続できること」は強み

⑤「頑張ってないのに褒められること」は強み

『誰かのために強みを活かす』とオキシトシンが分泌される。

オキシトシンの効果は「信頼関係を築く」「自律神経の調整」「免疫力向上」「老化の抑制」「ストレス軽減」。

ピーター・ドラッカーも「自分の強みにフォーカスすることで、自信を持つことができる」 と言っていますが、強みは他人との信頼関係はもちろん『自分との信頼関係を築く力』もあります。

強みを活かして仕事をしている人は、していない人に比べ『人生を楽しむ度合いが3倍』『仕事への熱意が6倍』になる。

強みってスキルだと思っている人が多いけど、

①潜在的価値観

②性格

③スキル

④環境

この4つをかけ合わせ「自分だからこそできること」を生み出すのが本当の強み。

幸福感と感謝の研究。

感謝しても感謝されても幸福度は高まる。

幸福な人生のコツは「感謝のハードルを下げる」。

『存在感謝(いてくれるだけでありがとう)』が感謝の本質。

『行動感謝(してくれてありがとう)』というDoingよりBeing。

感謝される生き方を目指すのもいいですが、感謝することはいつでもどこでもできるので、感謝することを意識することが幸福感を高めるコツとのこと。

幸福感と決断の研究。

シカゴ大学のコイントス研究によると、迷い続けるよりコイントスで決めたほうが幸福度が高まる。

そもそも決断できない原因は

①人生の目的・潜在的価値観など人生の方向性の欠如

②1年後叶えたいことなど短期ビジョンや目標の欠如

③①②により優先順位が不明確

まず自己分析して①②③を知る。

①②③という『人生軸・判断基準』があっても迷うことはコイントスで決断。

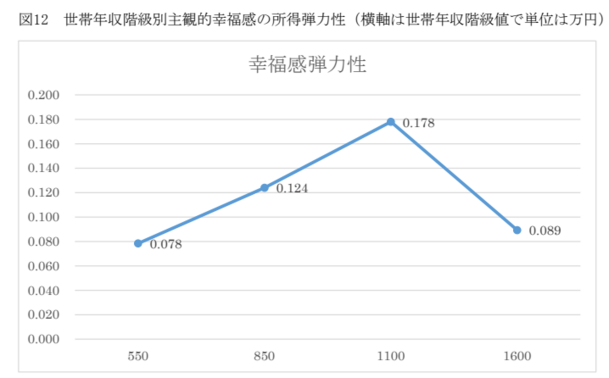

所得が上がれば幸福感は増すは思い込み!?

この調査によると世帯年収1100万までは所得の増加につれて幸福感も増すが、1100万以上の高い所得が必ずしも高い幸福感をもたらすわけではないそう。

所得と幸福度が必ずしも相関しないという実証結果のことを『イースタリン・パラドックス』(Easterlin, 1974)というが、その根拠には2つの仮説があるそうです。

<①順応水準理論>

●所得が上がると一時的に幸福度が上がるが、慣れてしまうと幸福度は元の水準近くまで減少する

<②相対所得仮説>

●所得が絶対的に増加しても、他者との相対的な位置づけが上昇していなければ、 幸福度が上昇しない

https://www.rieti.go.jp/jp/publications/summary/18090006.html

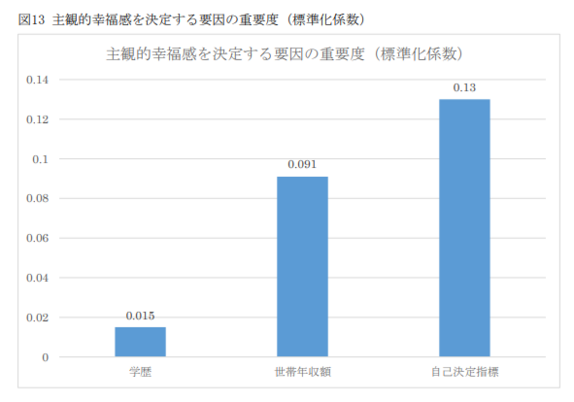

幸福感は『自分で決めたのかどうか』で大きく変化する。

神戸大学の研究によると「学歴」や「所得」よりも『自己決定』が幸福感を上げるという結果になったそうです。

教育の価値観の変化も理にかなっているのかも↓。

昭和:良い大学に入って良い会社に就職

現在:学生にも投資や起業教育

最近増えてきているフリースクール:学生たちで勉強内容やカリキュラムを考える。学生同士で教え合う。先生と呼ばずに学生と対等な立場で接する学校も。自律性(自己決定)を育む教育。

https://www.rieti.go.jp/jp/publications/summary/18090006.html